法律表态

2013年12月,中国人民银行有关负责人就比特币相关事项发表了看法,指出比特币在网上进行商品交易时,普通民众可以自行承担风险而参与其中。这种说法使得许多人觉得,在民事层面,大众进行虚拟货币交易有了可操作的空间。然而,这仅仅是一个初步的立场,后续的法律规定可能会带来更深远的影响。

法律对虚拟货币交易的态度虽略放宽,但缺乏具体规定,导致在判断其合法性等事宜上存在诸多待解决的问题。这样的立场犹如打开了一道缝隙,然而,通往虚拟货币交易合法化的道路依旧漫长。

交易效力判断

最高人民法院与相关部门共同发布的“9.2N通知”并未对虚拟货币交易的效力采取一概而论的处理方式。该通知明确了违反社会公共道德的交易无效,即符合社会公共道德的虚拟货币交易是合法有效的。由此可见,在民事领域,对虚拟货币交易效力的判定不能采取简单粗暴的方法。

我国现行法律和政策并未明确规定禁止虚拟货币交易,因此,公众普遍持有“法无禁止即自由”的观念。在民间,通常情况下,只要交易不违反公共秩序,便被视为有效。然而,一旦交易涉及虚拟货币的金融属性,可能对金融安全或市场秩序造成影响,此类交易便会被判定为违反公共秩序,从而无效。

普通民众交易理解

普通民众的交易活动与代币发行融资有着本质区别。禁止代币融资交易平台的规定,并不意味着禁止民众的类似行为。不能简单地将平台禁止等同于民众参与就构成违法。

从逻辑角度分析,这种区分确实十分关键。一般民众的交易活动通常局限于较小规模,若将针对平台等机构的限制措施延伸至普通大众,显然是不恰当的。这样的做法既不符合现实状况,也与先前制定的规定和表态在逻辑上存在出入。

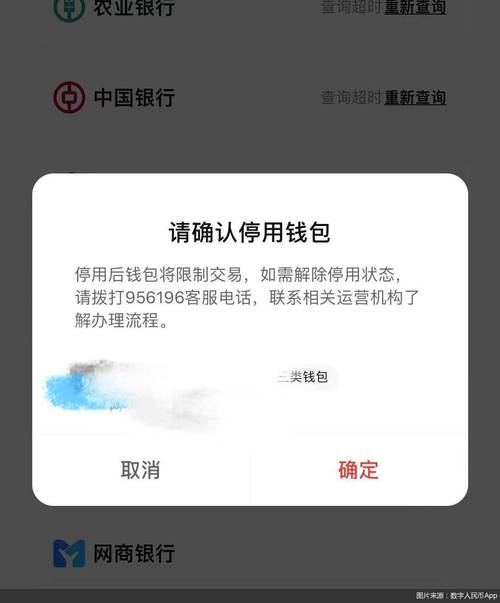

金融机构义务

若虚拟货币交易在遵守社会道德规范的前提下被认定为合法且有效,那么负有向社会提供服务的金融机构以及非银行支付机构便有责任提供相应的账户。这一结论是基于交易有效性的逻辑推理所得。

然而在实际情况中,金融机构顾虑颇多。这主要是因为虚拟货币交易存在较大的整体风险,而且一旦这些交易被认定为不符合潜在的规则,金融机构可能需要承担相应的责任。因此,在现实中,它们通常不敢轻易对虚拟货币交易给予批准。

交易性质争议

有人认为,进行虚拟货币交易的行为相当于所列的兑换交易,这属于违法的金融操作。从字面意思的拓展来理解,这种看法似乎有一定的合理性。然而,“9.2N通知”中的第四条特别对投资和交易行为进行了规范。从系统的解释角度来看,这里的“兑换”并不涵盖投资和交易活动。

争议的存在使得虚拟货币交易在法律界定上变得相当复杂。人们不清楚自己的交易行为是否合法,这给司法操作带来了不小的难题,而且不同法院在面对类似案件时,可能会作出不同的裁决。

犯罪性质界定

2022年2月23日,最高人民法院明确指出,通过虚拟币交易非法吸纳资金,这属于非法吸收公众存款的多种手段之一。许多人误以为虚拟货币本身成为了犯罪的目标,但实际上,这仅仅是丰富了吸收法币或资金的手段种类。

非法经营行为中,若牵涉到虚拟货币的金融活动,可能被判定为非法经营罪。此类经营直接关系到国家的金融安全与社会稳定,若交易炒作无法得到有效控制,出台专门的司法解释的可能性是相当高的。大家对于未来虚拟货币交易的法律规定是否会变得更加严格,有何看法?欢迎在评论区留言讨论,同时,也请为这篇文章点赞,并将它分享给那些对此话题感兴趣的朋友们。

发表评论